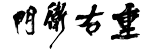

鈴木 春信 Suzuki Harunobu

藤原敏行朝臣

秋きぬと目にはさやかに見へねとも 風のおとにそうとろかれぬる 三十六歌仙の一人に数えられる平安朝の歌人藤原敏行の、古来有名な和歌です。この和歌を読み、改めて絵を見ますと、暦の上では立秋を迎えながらなお残暑に苦しむころ、浴後の肌をなでてゆく涼風にふと秋の訪れを感じるという、日常の生活の中でだれしもが経験する詩情が、しみじみと伝えられてくるのです。

池の水をいろどる淡い藍色と地面の鼠色が、暑い陽射しを受ける縁側の薄紅色をこえて、室内の衝立の紺色と畳の暗緑色に連なってきます。苑池の水面を渡って吹き通う秋風を、しだいに明度を落とす冷感色の変化で表すあたり、色彩表現に配る神経も繊細に行き届いています。舞いおちる桐の葉が、中国の古典『淮南子』の「一葉落ちて天下の秋を知る」にちなむものであることは、察しの良い読者ならすでに気がつかれていることであろ 中判という、タテ27~8cm、ヨコ19~20cmほどの、やや方形に近い小画面に展開される春信の絵画世界は、このように、季節感をともなう濃密な詩的情趣をそれ自体完結したイメージとして視覚化したものでした。さりげなく置かれた点景物にも必ずなにがしかの意味を与え、色彩表現を含めた描写のすべてが一つの主題に向かって協奏する彼の版画は、あわただしい、気まぐれな鑑賞を許さぬものがあります。熱狂的に春信を支持した当時の人々は、美しい摺りたての錦絵を前にじっと見入り、つかのまの忘我の喜びにふけりひたったことでしょう。

春信の版画がもつきわだって顕著な抒情性は、古歌などの歌意の見立や環境描写にも助けられながら、やはり主として画面の主人公である男女の人物によって唱い上げられます。その春信美人は、触れればこわれそうに優しい楚腰のスタイルをとり、肉感的な表現などとはさらさら縁がありません。また、髪型などで判断しなければ男女の別も定かでないその中性的な美貌は、細い目に鼻筋通ったおちょぽ口の類型を守って、心の内に揺れ動く感情をほとんど宿すことがありません。無表情の非現実的な人物描は、あの平安朝末期の「源氏物語絵巻」などで親しい、大和絵伝統の「引目鈎鼻」という描法を思い出させるでしょう。それらはともに見る人の感情をたやすく画中に移入させるべく、画中人物に「形代」的な役割を果たさせる便宜としての、無衣情であり、現実感の稀薄でした。

江戸時代の浮世絵師春信の版画が、王朝貴族の夢想を描いた源氏絵などの大和絵と、一脈の親近性を通わせることは、偶然とも思われません。もともと、鎖国という閉ざされた文化環境の中で自家発酵的に成熟した古典大和絵と浮世絵は、武家の拾頭に卑力化した王朝末期の貴族と、幕府の強権の下に持ち前の進取の気性を抑圧された江戸中期の町人という、現実の政治に疎外された人々の、唯美に逃避する営為の産物でした。そうした一般的な状況の類似に加え、春信個人の抱く王朝古典文化への並々ならぬ愛好と憧憬の念が塗り込められた結果、はるかな時空をこえて遠く王朝絵巻などを連想させるのでしょう。

歌絵の伝統にもつながる抒情性豊かな春信の版画は、その絵を前にする私たちを、つかのまではあるが心やさしい詩人に変えてくれます。贅美をつくした高価な錦絵は、その代償として、誰しもがもつ詩人の心を現実の憂さの中から解き放ち、美しく整えられた虚構の絵画世界にのびのびと飛翔することを許すものでした。その魔力は二世紀を経た今日もなお失われることなく、みずみずしい芳香を放って私たちを魅惑してやみません。

以下にそれぞれ章を改め、特色のある画風の形成されてゆく過程や、その盛期にみせた春信画の諸相、あるいは春信が占めた浮世絵史上の位置などについて、舌足らずな概観を試みておきたいです。

謎の伝記

他の浮世絵師の多くがそうであるように、春信生涯の伝記的事実について、重要な部分のほとんどが明らかにされていません。普通の浮世絵師はどこに仕官するでもない在野の町絵師であり、その履歴を記録される機会もないわけですから、わずかに知られている事実も、偶然に記録された断片的資料からの推量に負うところが多いです。ことに春信の場合、その菩提寺もつきとめられず、したがって自家の過去帳や墓碑銘など伝記捜索の基本的な手がかりすらないのですから、始末に負えません。いったい春信の子孫、縁類はその後どのようになってしまったのでしょうか。今では、彼に妻や子がいたかどうかさえも不明です。

春信の一生のうちで、確実に確かめられる数少ない事実としては、明和七年(1770)の六月に亡くなったという死亡の記録があります。青年期に一時存ほと交渉刀あった大田南畝(蜀山人)が、その著『半日閑話』の中でとくばコ『春信死す』の一項を設け、幸いに記し留めてくれたのです。すなわち、明和七年六月の条に、錦絵の始祖春信の死を悼む左記の記述が見えます。

春信死します

十五口大和絵師鈴木春信死します。此人浮世絵に妙を得たり。今の錦絵といふものは此人を祖とします。明和二年乙酉の頃よりして其名高し。この人一生役者の絵をかゝずして云。我は大和絵師なり。何ぞ河原者の形を画くにたへんやと。其志し斯の如し。

これによれば、春信は明和七年六月十五日に死没していることになりますが、他に同月十四日を忌日とする資料もあります。

京都の浮世絵師で、春信が多大の影響をこうむった西川祐信の家の『西川家過去帳』がそれで、近年大橋乗保氏によってはじめて報告されました。大橋氏の論文は大学の紀要(京都工芸繊維大学紀要『人文』十一号)に発表された事情もあり、ひろく浮世絵研究者の知るところとはなりませんでしたが、祐信の資料収集に熱意を傾けられた林美一氏が、大橋氏とは別にまた同過去帳に出会うところとなり、浮世絵関係誌(『日本浮世絵協会会報』九)に報告、にわかに注目を集めることとなりました。

『西川家過去帳』の十四日の条には、明和七皿六月 法性真党居士 鈴木春信

と記載されています。発表者、ことに林氏の驚きは大きかったようですが、この思いがけない資料に接した私も、その当時深い当惑を禁じ得ませんでした。

この資料が提供する重要な意味は、単に一日ちがいの忌日の訂正とか、春信の法名を新たに知り得たことにのみとどまるものではありません。なによりも、西川祐信(あるいは祐信没後の西川家)と春信との間に、尋常普通でない関係のあったことを意味するからです。個人の家の過去帳に記載されるということは、その家の子孫に課せられた末代供養の縁につながることですから、音信を通ずるなどのありふれた知己の関係ではありえません。このような考えを進めれば、春信と祐信(西川家)との血縁関係すら予想されてくるのです。のちに記すような春信の画風形成に及ぼした祐信画の甚大な影響、あるいは春信画に認められる優雅な都ぶりの余香などを考えあわせ、西川家と春信との親しい近縁関係を示唆する『西川家過去帳』の重要な資料性は、容易に見過ごせないものがあります。生家の身分や出身の地も知り得ない模糊とした春信伝を、多少とも明らかなものとするために、祐信ないしは西川家との親疎の関係をさぐることが、今後の研究の欠かせない手続きとなるでしょう。当時の当惑からようやく覚めて、今このことを切実に痛感しているところです。

忌口はともあれ、明和七年六月の死没が確認はされましたが、果たしてこのとき春信が何歳に達していたかについて記す当時の記録はありません。青年期に春信の偽作をつたり「春重」の画名で春信風咽洞洞綴瀕ぶ祠錨1遥々1た司馬江漢が、晩年著した『春波楼筆記』(文化十八年著)という書に「四十余にして俄に病死しぬLと記してあるところから『浮世絵百家伝』(関根只誠編、大正十四年刊)の四十六歳死亡説が、現在のところもっとも妥当性の強い説と認められているにすぎません。これを信ずれば、生誕の年は享保十年(1725)ということになります。

その他文献資料で知られることは、錦絵草創にかかわる記事を除くと神田白壁町に住居を構え、同所に住む風来山人こと平賀源内と親しい交友関係にあった(万象亭(森島中良)著『反古龍』)などのほかに、注目すべきものはありません。

思古人の号は作品から確認されますが、通称の次郎兵衛(あるいは次兵衛)、別号の長栄軒などについては後世の伝承にすぎないようで、『増補浮世絵類考』の春信の項に見える「江戸産也 西村重長門人」「居住両国米沢町角」などの記事も、同時代の絵師礒田湖竜斎に関する事実との混同から生まれたとみなすべきふしが強いです。

つまるところ、春信の伝記はそのほとんどが謎のベールにつつまれ、その輪郭すらも明瞭にとらえることができないのです。さしあたり現在のところでは、幸いに遺存する数多くの作品を頼りとして、これに間接的な資料を採用し、画家としての作画の軌跡をのみたどってゆくほか、この画家に接近する適切な方法はないのです。

浮世絵界へのデビュー

浮世絵界に登場する以前に、春信が絵画に対する素養をどのように育てていたかは、いまその詳細を知るべくもありません。ただ、当時絵画方面にたずさわる者がほとんど例外なく経験した狩野派画人への師事は、春信の場合にもまた当てはまることと考えられます。

優美で繊麗な春信の錦絵には、固くいかつい表現効果をもつ狩野派の描法が、しばしば、なかば意識的に用いられています。背景の樹木や岩石、土埃、あるいは画中の襖や屏風、衝立などに描かれる花鳥画などがそれで、優麗に流れがちな画面をひきしめるアクセントとして役立てられています。

こうした後年の春信画に残る確かな狩野画風の習得こそ、彼が画業にたずさわる最初の階梯と考えられるのです。江戸時代の狩野派は元禄期を過ぎるころから創造的な発展をみせなくなりますが、官画派の中心的な存在として終始絵画界に重きをなし、「町狩野Lと呼ばれる在野の画人を含めて、絵画教育の而で大きく貢献していることは見逃すわけにいきません。

狩野派への師事という基礎的な習画のコースを経たのち、やがて浮世絵の世界に足を踏み入れることになるのですが、その時期がいつごろで、どのような機縁によったものかなど、具体的には無論何も分かりません。これらのことは、特定の浮世絵師との師承関係をも含めて、江戸か京都か、あるいはそのほかの土地か、春信が生い育った土地の環境によっても当然異なったものとなったことでしょう。

春信によって描かれた制作時期の推定し得る最初の作品としては、役者絵「初代市村亀蔵の曾我五郎と初代坂東三八の三保谷四郎」という細判紅摺絵があります。この絵は、宝暦十年(1760)三月に市村座で上演された『曾我万年柱』の舞台に題材を得たと考えられるもので、挿図に比較して示した通り、役者絵をお家芸とする鳥居派の当主清満の作風の模倣に近い影響が歴然とあらわれています。この鳥居風の役者絵をほぼ宝暦十年の春の作と確かめ得た今、さらに次のような興味深い報告が注目されます。

最近春信の全版画リストを作成した米国のロジャー・キーズ氏は、やはり細判紅摺絵の役者絵「市川団十郎の暫」が、宝暦九年十一月の市村座顔見世狂言に取材した二代鳥居清信画(シカゴ美術館蔵)とまったく同図であることを指摘しています。この春信による清信画模作を原図の発表後ほど遠からぬ時期と考えれば、先にあげた清満画風による役者絵と同様、宝暦十年の時点と考えてもさほど無理な類推とはなりますまい。

こうした他作家、それも鳥居派主流の作風にまったく準拠した二点の役者絵から、私は春信の浮世絵界でのデビューが宝暦十年をさほどさかのぼる時期にはなるまいと考えています。仮にこの年とすれば、通説に従い、舛信数え年三十六歳、かなり晩成の画家ということになり、以後没するまでに残された活躍期間は、ちょうど十年きりなかったことになります。

役者絵は元来その舞台が上演されている間を生命とした、速報性を重んじる作域でしたから、いまだ無名の作家でも登用される機会に比較的恵まれやすかったです。春信が浮世絵界との接触の機会を役者絵につかんだらしいことは、歌麿や北斎らの例に似て、偶然なことではなかったのです。

先に引用した大田南畝の『半日閑話』の記事中、「この人一生役者の絵をかゝずして云。我は大和絵師なり。何ぞ河原者の形を画くにたへんや」とありましたが、その春信生前の言葉にもかかわらず、皮肉にも二流の画家として低迷していた宝暦年間には、役者絵こそが彼の重要な分野を占めていたのでした。前記二点をはじめとして、同じく十年十一月の市村座の舞台に取材した「初代市村亀蔵のたち花や彦宗」以下、明和元年(1764)八月中村座の「三代大谷広次の小ののよしさね」にいたるまで、連年少なくとも二十数点の役者絵を発表しつづけたことが知られています。

それも江戸三座の内で、初代市村亀蔵のち襲名して九代市村羽左衛門が座主となる市村座上演の舞台姿が圧倒的に多く、これらのことから、役者絵作家春信と、歌舞伎の座元市村羽左衛門との間に、特殊な信頼関係が結ばれていたことを想像させます。浮世絵師春信の誕生の秘密を探るとき、項末なことではありますが、役者絵制作の背後に横たわるこうした事実についても、注意を払っておくべきかと思います。

春信の役者絵に触れたついでに、羽左衛門とともに春信がもっとも多く作画の対象に選んだ、二代目瀬川菊之丞について触れておきたいです。

宝暦・明和期の名女形として江戸の人気を独占した二代目菊之丞は、江戸郊外王子の富農の子として生まれ、菊之丞代々の俳名路考を区別して”王子路考”と呼ばれます。初代の養子で、初名を吉次といい、宝暦六年(1756)二代目を襲名、安永二年(1773)数え年三十三歳で没するまで、優麗な美貌と所作の見事により、絶大の人気を保ちつづけた名優として知られます。その人気は路考結、路考髭、路考茶などと名づけられた服飾や髪型の好みまで流行させ、当時の江戸人の風俗に多大の影響を及ぼしたといいます。美人の標準が、時の人気役者の風姿や挙措に求められ、美人画の方面に直接反映することは、自然の勢いといえましょうか。春信美人と呼ばれるタイプの原型が、女形役者瀬川菊之丞の中性的な美貌のうちに求められたことは、充分に考えられることでしょう。ちなみにかかげた「明霞名所渡Lに出演当時、菊之丞は数え年二十一歳、天性の美貌は青春の花を添え、におうばかりの輝きを放って観客を嗇惑したことでしょう。

春信様式の萌芽

宝暦年間、すなわち紅摺絵期において、春信は早くも主題傾向に独得の好みを示しています。図上の短冊形などに和歌を題し、名所絵や歌仙詠歌の図、あるいは王朝文学にあらわれる有名な場面など、古典的な題材を多く取り扱っているのです。ただその場合、人物や背景の描写は古代の風俗に忠実で、錦絵期の春信が見せるような当世風俗への大胆な見立は、未だ試みられていません。ともあれ、和歌を中心とする古典文学へのきわだった偏向ぶりは、画家としての出発の時点から、すでに色濃く現われ出てきているのでした。

先に触れた役者絵「明霞名所渡」が、宝暦十一年夏、市村座で興行された同題の芝居狂言に取材するものでありながら、舞台上の役者姿絵であることをこえ、おのずと一図の風俗画としての情緒的空間を描き出していることは、春信が美人画家としての資質に恵まれていることを暗示的に語り明かしてくれる。紅摺絵期の作品にその秀作を求めていけば、それぞれがいまだ生硬なものではありますが、やはり当世風俗に装う美人画におさまることとなりましょう。

「明霞名所渡」と同じ年の作品に「新年ひきぞめ」という横大判の美人風俗画があります。新春の飾りつけも豪華な青楼の座敷内で、新造(姉女郎に付属する若い遊女のこと)の三味線に合わせて禿が舞い、これを太夫が見て楽しむという、迎春の目出たさをはなやかな遊廓風俗に描き表したものです。個々の人物のポーズがややぎこちないのは、祐信の絵本『玉かつら』から図柄をそのまま借りているためで、先輩絵師の作品からする図柄の借用とその効果的な再生という、のちに春信が好んで用いた作画法の、未熟な萌芽がここにみられます。こうした例は、「官女玉虫」が、清満画「那須与市」の部分を拡大したものと思われるなどのほか、二、三にとどまらず、すでに紅摺絵期の作品においても指摘することができます。また「見立竹林七賢」など、洒脱な見立の才を示したとみられるものも、石川豊信の先例にならうものであることを知るなら、春信の独創をたたえるわけにはいきません。美人の顔だちも、はじめ奥村政信の晩期のスタイルによりながら、漸次春信独自の相に洗練していったふしがあります。

こうして、実際の作画を通しながら、江戸の浮世絵界では政信、清満、豊信ら当代一流の絵師に学び、それに京都の祐信の絵本などを参照して、主題操作や版画表現のすべてにわたり、浮世絵師として欠かせぬ研讃を、徐々に深めていたのでした。

紅摺絵期の春信の活動のうちで、もう一つ忘れられないのは、「水絵Lと呼ばれる色摺版画の制作です。水絵とは、墨線を用いずに紅、黄、緑、鼠など淡い絵具だけで摺り上げたもので、紅摺絵の一種ともみなせますが、その清新な色彩効果は独特の味わいがあります。清満や政信などにも若干の作例がみうけられますが、とくに春信はこれに熱意を注ぎ、この時期では目立って多くの作品を発表しています。彩色摺に寄せる工夫の深さとそこに示したすぐれた色彩感覚は、他の絵師の及ばぬところがあり、やがて来る絵暦交換会の流行時にあたって、春信の存分な活躍を約束するものでした。

右に見てきたように、一見して雑多な傾向を示す紅摺絵期の春信画も、後年の大成を準備する方向にむかってそれぞれ重要な意義を含むものでした。やがてそうした努力がしだいに集積されて、宝暦も末の十四年、改元されて明和元年となるころには、他にまぎれない個性的な画風を形成するに至ります。謡曲などで親しい小野小町にちなむ七つの事跡を、当世風に翻案した「風流やつし七小町」のシリーズが、やはりこの年十二月に刊行された絵本『花葛羅』とともに、この時期に一応まとめられた春信の個人様式を示す記念的な作品といえましょう。

思えば同年二月十一日には、半世紀に及ぶ活躍の末に老大家奥村政信が没し、清満や豊信などさしてすぐれぬ絵師がわずかに指導的な立場を守る、浮世絵界も人なき時期に際会していました。強力な個性の登場が期待される、いわば陥没期にあたっていたそのとき、雌伏していた春信の備えが固まりかけていたのです。あたかもこうした春信の成長を待ちかまえていたかのように、絵暦交換会の流行という思いがけない事象がおこり、ここに春信は大きな飛躍の契機をつかむのでした。

絵暦交換会の流行

明和二年、俳諧に趣味を通ずる江戸の好事家の間でおこった絵暦(略暦、大小)交換会の異常な流行は、春信をはじめとする絵師や、彫師、摺師などの浮世絵関係者をまきこみ、版彩技術の急速な進捗を実現させるとともに、春信を一躍画壇の覇者の地位にのぼりつめさせることになります。

当時用いられていた太陰暦では、各月の日数が三十日ある大の月と、二十九日しかない小の月とにわかれ、大小の月の配列は年ごとに変わって一定していませんでした。したがって、その年の十二か月(閏月のある場合は十三か月)の大小別を知ることは、日常生活を送る上での欠かせない準備となり、これを一見して了解し得る便宜として、簡単な一枚摺の略暦が用いられたのです。一年各月の大小別だけを、文字や絵で判じ物風に表したこの略暦は、〃大小”と呼ばれ、商人や好事家などが私的な摺り物として制作し、年始の挨拶に添えて、得意先や知己の間に配布したものといいます。贈る者も受ける者も、年の初めのめでたい気分で、大小表現の機知的な趣向を誇りあるいは讃えるというほほえましいやりとりが、江戸の町の迎春の行事に、ひとしおのはなやぎを添えたことでしょう。大小は、洒脱な機知をとうとぶ江戸人の、生活の知恵が生み出した、ささやかな娯楽の対象となっていたのです。

このような大小略暦の贈答が、明和と改元して二年目の正月に、どうしたわけか例年にない活況を呈することになりました。東京国立博物館に所蔵される絵暦帳によれば、それらの多くは従来の素朴な形式による小品でしたが、一部の好事家たちは松飾りがとれて後もなおその制作に熱中し、版画のサイズを拡大したり、彩色の色数を増すなど、贅美をつくした精巧なものに進めていきました。版画の絵画的表現そのものが、美術品として充分な鑑賞の対象となるまでにエスカレートしたのです。

そのように高度に進んだ色摺木版画をつくるということになりますと、もはや制作者としての好事家は大小表現の意匠を考案する知的な遊戯に関与できるだけで、版画制作の実際は専門家の手に委ねざるを得なくなってしまいます。こうして版画制作の専門技工である浮世絵関係者が動員され、好事家の豊かな資力が惜しみなく投入されるなかで、より美しく、より豪華な摺り物の制作が、争い競われることとなったわけです。こうした大小絵暦に寄せる彼らの熱意は、従来のように交友の間で個人的に示しあうささやかな楽しみでは満足できなくなり、やがて同好の士が一場に際会してその作品を交換し、大小表現の考案の妙と、版画としての美麗の度を批判しあうという、にぎやかな交換会がひんぱんに催されることになります。

明和二年の大小会の流行とそれに起因する錦絵誕生の由来を記す史料として、幕臣諏訪頼武が文政四年(一八二乙に著した回想録『仮寝の夢』の一項が知られています。

錦画之事

一、今の錦画ハ明和の初大小の摺り物殊外流行、次第二板行種々色をまじへ、大惣ニなり、牛込御涙本大久保甚四郎臣川、牛込揚場阿部八之進砂鶏、此両人専ら頭取に而、組合を分ケ、大小取り替え会所々に有之、後ハ湯島茶屋なとをかり大会有之候、一両年二而相止。

右之板行を書林共求メ、夫より錦絵を摺、大廻二相成候事、

本来、前の年の内に作られ年頭に配布されるはずの絵暦の制作が、日を追うに従ってますます熱気を帯びて進められたということは、思えば正常なことではありません。泰平の世の消閑の遊びは、いったん奇妙な歯車で回りはじめますと、行きつくところまでゆかなければ止まらなくなってしまうのでしょうか。

『拠入狂歌園』という古書によると、この大小会は明和二年の三月にはじめて開かれたらしく、「乙酉(明和二年)八月初旬馬埓道相掌散人笑エ」、「乙酉仲秋(八月)西郭散人笑エ」と記載された大小が存在し、春信や小松屋百亀などが描く明和三年の絵暦も伝わっているところから、その後明くる三年の初めころまで、随時会場を変えながら続けられたと考えられます。

先の『仮寝の夢』によれば、交換会に参加した好事家たちは、それぞれの頭取の支配による組合に属し、それらの組合ごとに大小を交換しあったといいます。その会では、「画会の如く勝劣を定むる事なり」(『反古龍』)とあるように、優劣を競う品評の語が交わされたはずで、点取俳諧になれた江戸の俳人らしい遊興の催しでしたが、その席上の画評こそが、彼らに「略暦に美を尽」(『反古寵』)させる、新たな熱を呼び起こさせたものであろう。

このような大小会の運営を主宰した頭取として、『仮寝の夢』があげる「牛込御篇本大久保甚四郎俳名巨川」と「牛込揚場阿部八之進萍鶏」とは、どのような人物であったのでしょうか。

巨川と萍鶏

現在までに知られている限りでは、絵暦流行時の中心的な人物だったというこの二人は、ともにかなりの高禄をとる大身の旗本でした。

すなわち、巨川は、本名を大久保甚四郎忠舒といい、千六百石を給せられるれっきとした家柄の当主だった。西城の書院番などをつとめ、安永六年に数え年五十六歳で没したといいますから、明和二年当時は四十四歳の分別盛りにあったわけです。彼が役人として有能であったかどうかはきわめて疑問ですが、俳諧などの趣味には早くから熱心で、三十七歳の宝暦八年には同好の士に句を求め、『世諺拾遺』という絵入りの俳書を編集し、私費出版しています。みずからも多くの挿絵を描き、奥村政信、俵屋宗理(のちに葛飾北斎が師事し二代宗理を襲名している)などの専門画家も参加させるなど、なかなかに手の込んだ出版物であり、巨川のこの書に寄せた並々でない熱意のほどがうかがえます。

同書に序を寄せた巨川の俳諧の師笠屋左簾は、吉原の妓楼三浦屋の主人で江戸座俳諧古流座の宗匠であった(晩年の春信が吉原の遊女百六十七名を実名入りで描いた絵本『青楼美人合』に、句を寄せて各巻々頭の口絵を飾り、この企画に賛同協力している)。左簾にちなみ菊簾舎の号をもつ巨川の俳諧は、洒落と滑稽を重んじる、いわゆる江戸座俳諧に属するものだったのです。世の諺に託して句を寄せる趣向の『世諺拾遺』という書物の企画や、巻頭に収めた「一者萬物之始Lという題の自句「去年の闇の産落たる初日哉」などからも、彼の俳風のおおよそを知ることができるでしょう。また、画才そのものには恵まれていませんでしたが、絵画の鑑賞眼にはすぐれていたらしく、京都の浮世絵師西川祐信の絵本を高く評価し、みずから祐信画を模写したり、祐信風の強い版画作品を残しています。その慧眼は、宝暦末年にようやく繊細な自己の画風を明らかにしはじめていた中堅画家春信を発掘し、熱烈な庇護と助言を与えて、一躍画壇の中心人物となるまでに育てあげることになります。

一方の渉鶏は、『仮寝の夢』の。阿部八之進’が阿倍八之丞正寛の誤記としますと、やはり千石取りの直参の旗本ということになります。安永六年(1777)に五十四歳で没していますから、巨川より二歳年下で、西城への勤仕が長い点からも、同じ牛込に住み、西城の書院番を勤めた巨川と近づきになる機会は多かったはずです。

渉鶏が大小会の頭取の一人であったことは、「渉鶏エ」と款記された明和二年の絵暦で裏面に「渉鶏組配」と書かれたものがあり、作品の上からも確かめられます。また、荻鶏の注文制作になる作品のうちに「水光洞渉鶏エ」と署名されたものがあり、これによって別に水光洞と号したことが分かります。

この水光洞荻鶏という俳名から推測されるかれの俳諧師としての流脈は、巨川の属する江戸座とは対立する関係にある、「四時観派」という一派につながるものであったようです。四時観派とは、稲津祇空の門人祗徳・祇明・為邦・心祇の四人が独吟四季歌仙を試みた『四時観』(享保十八年刊)の書名に由来するもので、蕉風への復古のうちに閑雅な句風を守ろうとしたこの派の俳風は、洒落と頓智をもてあそぶ卑俗な江戸座俳諧の隆昌するなかで、一服の清涼剤ともいうべき清新さを示すものでした。この四時観派の中心人物であった釈徳の別号水光洞、釈明の別号渉鶏を、それぞれ一つずつ借りて合わせ用いたのが絵暦期の水光洞渉鶏こと旗本阿倍正寛だったわけです。

この渉鶏とその一派の絵暦は、飯田町の薬種商で画を巧みにした小松屋百亀(俗称三右衛門、小松軒とも号した)の作画にかかるところが多いと考えられますが、その表現は、春信を擁する巨川一派のものと比べて、古典的な世界への志向性を、より一層あらわに示しています。とりあげる題材の多くは、伝統的な画題をほとんど忠実に採用したもの「蜘蛛の糸L参照」で、当代風俗への見立に、春信画に見るような自由な飛躍がみられません。こうしたところにも、四時観派の比較的真面目な句風につながる荻鶏の性向が示されているのでしょうか。

高禄は食みながらも実際の政治に直接関与することの少なかった巨川や渉鶏は、平安期の貴族が楽しみとした絵合わせの雅会をやつし、見立て、絵暦の交換に一時の無聊を慰めようと思いついたのでしょうか。彼らの企図に賛同してこの会に加わった人々が、どのような地位、身分に属するものであったかは、いまだ充分には明らかではありませんが、考えられることは、武士とか町人とかいう身分制の垣根を越え、俳諧という趣味によしみを通じた同好の士の雑多な集まりだったのでしょう。ともあれ彼らの気まぐれがこうじた結果、事態は思わぬ産物を生み落とすこととなりました。版画の美麗を追うことに熱中している間に、木版彩色摺の技術的完成と多様な表現法の開発を果たし終えていたのです。紅摺絵から錦絵への進展がわずか一年足らずの期間で行われたことは、当時事態を外側から見ていた人々に、新鮮な驚きを与えたようです。

錦絵の創始者

鈴木春Uの名は、一般に。錦絵の創始者”として親しく記憶されています。

浮世絵がその発生以来明治初年に終焉するまでの歴史の中で、もっとも明徴な画期を告げる事件といえば、木版による多色摺がはじめて可能となった錦絵の誕生ということになりましょう。明和二年(1765)、春信という画家を中心に一気に実現したこの多色版彩技法は、それまでの素朴な版画表現に終焉を告げ、以後の華麗な展開を確かに約束するものでした。

室町時代の末に勃興し、安土桃山時代から江戸時代初頭にかけて華麗な艇開をとげた肉筆風俗画(いわゆる。近世初期風俗画しは、現実肯定の旺盛な活力をしだいに弱め、十七世紀の中柴にいたって急速に衰微してしまいます。これに代わるものとして、明暦大火(1657)以降の復興景気にわく新興都市江戸に、広範な庶民層を受け手とする、平易安直な絵本類の刊行が盛んとなってゆきます。彫刀で刻まれた明快、素朴な墨線が、荒削りな描写の中に庶民風俗の活気を伝え、中世以来の風俗画の伝統を継承し、再生するものでした。版画という複製手段により大衆的な基盤の上に蘇生した風俗画は、菱川師宣(?~1694)という偉大な個性の先導を得て江戸の地に定着し、その後の繁栄に礎を築いたのです”浮世絵”の誕生はこうして実現されました。

師宣の署名が見えるもっとも早い絵本『武家百人一首』は、寛文十二年(1672)に刊行されています。以後師宣は、「よしはらの肺」(十二枚揃)などの連作を通じて絵本から一枚絵の版画を独立させ、その特製品には筆で彩色を加えるなど、物語から離れた純粋の鑑賞川版画を育てる目党しい活躍をみせました。師宣の没後、浮世絵の版画界は、鳥居清信、鳥居清倍、さらに奥村政信、西村重長らの巨匠によって受け継がれ、版画表現も、撥一色の墨摺絵から丹絵、紅絵、漆絵と、筆彩色の技術をしだいに洗練させ、不充分ながらも色彩表現の楽しみを提供しつづけていきました。しかし、版画が独自の色彩効果を発揮するためには、肉筆で手ずから色を加える筆彩色から、版木で色を摺り重ねる木版彩色への移行を果たさなくてはならないことはいうまでもありません。

しかし、浮世絵界待望の版彩技術は、なかなかに開発の実をあげることができませんでした。その最大の原因は、当時の出版業界、ことに浮匪絵の版行にたずさわる地本問屋が、零細な資本をもとに投機的な出版に追われ、新しい印刷技術の開発に貴重な資金と時口を費す余裕のなかったことにあります。木版彩色摺の技術は、むしろ浮世絵界の外において、いわば素人の趣味にかかる出版物のうちに蓄積されていったのです。

好事の心あつい俳諧師たちは、私費出版の俳句集を心をこめて装頓すべく、中国の色摺版画にならいながら、その表紙に簡単な色摺の絵をのせはじめました。享保年間(1716~35)にはじまるこの流行は、また春興の摺り物などにも及び、仲間うちでその芙麗な効果を賞しあうなかで、しだいに彫りや摺りの技術を洗練させていきました。ついには数色の色を自由に摺り服ねるまで改良の歩を進めたのである。この間に、色板のずれを防止する業朴な見当法が、試行の果てに見出されたことでしょう。俳諧を趣味とする有閑有産の好事家が、資金も時間も充分に費すことを許すなかで、口本では未知の色摺木版画がはじめて実現されることになったわけです。

大量出版を前提とする浮世絵の版元が、この進歩した印刷技術を黙って見過ごすことはありませんでした。労せずして得た成果により、紅と絲のさわやかな色調を中心とした数色の色摺版画が版行され、やがて一般の人々の目を楽しませることとなります。これが浮世絵の初期の色摺版画”紅摺絵”で、延享年間(1744~47)の初めのことといわれます。

紅摺絵は、二、三の色を便宜的に使い分ける部分的な彩色を余儀なくされますから、現実感に富む色彩表現は到底許されるものではありませんでした。背景も紙地のままに摺り残されて、画面の枠が限定されない弱点もありました。画家が思いのままに色彩を駆使するためには、何色でも自由に摺り重ねることのできる、多色摺技法の完成をまたなければならないこと、いうまでもありません。

その後二十年ほど停滞していた色摺技術の改良が、やがて明和二年(1765)の絵暦交換会の流行にともない、急速度に進められることになります。

このときもまた浮世絵界は直接これに手を下さず、俳諧師たちの私的な努力にゆだねたのです。絵暦競作の過程で合理的に改良された見当法は、多色摺技法の完成をもたらし、木版による色彩表現に無限の可能性を約束することとなりました。幾度も摺り重ねられる摺圧に耐えるよう、紙も良質な越前奉書紙が採川され、腰の強い厚手な川紙は、紙面に微細な凹凸をつくり、粘緻な印象をI層きわだてることに役立てられました。また、紅摺絵の部分的な著彩は終わり、画面の隅々まで埋めつくす色而は、画家に背景描写への関心を高めさせ、限定された枠取りの内に緊密な構図を設定するよう要求することになりました。多色摺の可能は、単に合理的な著彩を許すだけでなく、版画衣現の広範な要請にこたえる、画家側の才腕をも要求することになったのです。

こうした絵暦交換会における多色摺技法の開発に積極的に関与し、その新しい表現技術を得て最大限の能力を発揮したのが鈴木春信でした。絵暦の優劣を競う画評の席上で、おそらく圧倒的な支持を受けたことは間違いありますまい。俳諧師たちの絵暦作画の依頼は春信に集中する傾向に陥り、それがために絵暦会に寄せるさしもの熱狂も沈静したとすら推察されるほどです。宝暦末年にようやく頭角を現してきたばかりの春信が、絵暦交換の会が催された明和二年を境に、一躍第一人者の地位にまでのぼりつめることになったのは、もっぱら類まれな版彩表現の才にあったと考えられます。

絵暦の秀麗な出来栄えに驚いた浮匪絵の版元は、春信の斡旋で譲り受けた版木から略暦の記号などを取り除き、新鮮な商品として世に送り出しました。精巧をきわめた色摺版画を、中国の蜀江錦に比して「吾妻錦絵(東錦絵)」と名づけ、新奇を迫りう江戸人の好尚に訴えたのです。浮世絵史はここに、錦絵時代という華麗な後半期の幕が切って落されたのです。菱川師宣によって江戸の地に浮世絵の種がまかれて以来、じつに一世紀を経過したのちのことであった。

錦絵の誕生を、単に春信個人の功績に帰すことは必ずしも妥当ではありません。そのほかに小松屋百亀などの絵師もいれば、資金的な援助を惜しまず提供し、たえず助言を加えて指導にあたった好事の俳諧師や、実際に工人として技術の改良にあたった彫師や摺師など、多くの人々が参与しているからです。しかし、ある歴史的な事象を、便宜的に個人の名に託して記憶するとなれば、やはり錦絵の創始者として春信を代衣させることは、もっとも妥当なところといえるでしょう。

見立絵の学習と祐信画風の受容

絵暦交換会における春信の収穫は、多色摺の可能を許されたことにとどまるものではありませんでした。絵暦は、いうまでもなく依頼主である俳諧師の私費によって制作されるわけですから、その作画にあたって彼らの意向を汲み、その好みに適応しなければならない事情がありました。そのような立場からの彼らとの接触は、紅摺絵期の春信がすでに内包していた諸要素の一部分を、きわだてて拡大させる契機となったのです。それらのうち特に注目されるのが、。見立”という特殊な主題操作の学習であり、また、祐信画風の積極的な受容であるでしょう。

春信が紅摺絵の時代にすでに古典的な題材への顕著な偏向ぶりをみせていたことには触れましたが、そこでは主題とする原典の忠実な絵画化を意図するにとどまっていました。古典和歌を画面上に記せば、その歌人である在原業平や大伴黒主らは公家の装束、僧正遍昭は僧衣をまとうなど、当時の世界から抜け出てはいません。物語や歴史的な故事、伝承の類に題材を得た作品も、公家であれ武士であれ、時代風俗はできる限り忠実に再現しようとしています。これが、絵暦期にはいると急に、人物は当世風の衣裳や髪型で身を装い、あるときは男も女に代えられて、古典の世界から脱け出した風俗描写への見立が行われるようになるのです。むしろ伝統的画題に即した描写は、ほとんど影をひそめてしまうのです。

主題の扱い方に見せる春信のこうした急転回ぶりを実感するため、絵暦期における見立絵の例をキーズ氏の作品リストから引用し、列挙しますと、以下のようになります。

明和二年絵暦 見立伊勢物語 見立桃太郎 見立葛の葉 見立国姓爺 見立 三夕(定家・寂蓮・西行の三枚続) 見立寒山拾得 蓮 池舟遊び二美人(見立西施) 見立為朝 見立琴高仙人 見 立浦島 見立小野道風 見立恵美寿 見立大黒天 見立孟宗 見立高砂 見立王子喬(?) 見立竜樹菩薩 見立玄宗皇帝 楊貴妃 明和三年絵暦 見立七小町(七枚揃) 見立鉢の木(二枚続) 筒井筒(見立伊勢物語 こうした急激な変化を促した契機として考えられるもっとも妥当な条件こそ、絵暦を自費制作するにあたって春信に作画を依頼した俳諧師たちの、自らの好みからする示唆教導であったにちがいありません。

本来。見立”とは、「俳諧の付合で前句の内容と別なものに解釈しかえて句を付けること」(『広辞苑』)を意味する、文学方面の言葉です。絵暦交換会に参加した俳諧師たちにとって、前句付などの俳諧修業のうちで養われた見立の操作は、もっとも慣れ親しんだ文学作法であったはずです。

注文主として絵師春信に示した彼らの容噪が、主題操作へのこうした偏向を含んでいたことは、当然考えられることです。交換会の席上においても、古典的題材をいかに当世風にやつし、見立てたか、パロディ”としてどれほど自由に飛躍し得たかという点が、優劣の評価を左右するものであったかも知れません。

これらの俳諧師側からする示唆を受けとめて、見立の操作によく習熟し、自身の選択による原典の当世風俗画化が自在に演出されるまでにいたったとき、春信は紅摺絵時代とはまったく異質の作風を築き上げていたのです。

一方、祐信画風への急速な接近という点では絵暦会の中心的な存在であった巨川、荻鶏、あるいは小松屋百亀らの、熱っぽい祐信礼讃ぶりが、注目されます。

西川祐信(1671~1750)は、周知のように絵本を中心として活躍し、また優雅な気品を保つ肉筆画にもすぐれた、京都の代表的な風俗画家です。祐信の確かな素描き力による現実感に富む環境描写と、厳格に構築された安定感のある画面構成は、師宣なきあとの江戸の浮世絵界が久しく失っていたものであり、その画風は祐信没後の宝暦年間ごろから江戸に流行して、政信をはじめ、清満、豊信など紅摺絵期のI流絵師たちも少なからぬ影響を受けていました。春信もそうした江戸の浮世絵画壇一般の趨勢に加わり、紅摺絵期にも祐信絵本を種本とした図柄の作品を発表しています。しかしそれらの多くは、部分的、形式的なもので、祐信の絵画世界を正しく理解し、主体的に受けとめるまでにはいたっていません。

これが、絵暦期にはいると事情は一変します。祐信に私淑し、その絵本、艶本類をことごとく集めたという百亀は、もっとも忠実に祐信画を祖述した一人ですが、これを支持した荻鶏や、みずから祐信画を模写している巨川など、春信をとりまく周囲の環境は、祐信画への親灸の空気に充満していたのです。

絵暦交換会の流行が始まり、巨川らに制作を依頼された春信は、コンクールの対手となる荻鶏や小松軒ばかりでなく、巨川自身ももつ祐信への高い評価をまのあたりにして、急速かつ密接に、数多くの祐信絵本へと接近していったことでしょう。巨川が積極的に春信へ祐信の絵画を紹介したかも知れませんし、ある場合には、絵暦や摺り物の制作にあたって祐信風に描くことを希望する示唆があったかも知れません。ともあれ、春信が俳諧師たちの絵暦交換という戯れにまきこまれ、その渦の中で祐信の絵画世界に間近く接近する機会を得たことは、以後の春信の画風をいちじるしく変貌させるもう一つの重要な契機となるのでした。それは、外面的には祐信絵本を種本とする頻繁な図柄の借用としてあらわれ、本質的な面では、俯瞰斜傾構図による繊細な安定感に満ちた確かな環境表現となって実ってきます。さらに、絵暦期にはいって以後の春信美人の相貌の微妙な変化も、祐信美人との混血に影響された結果と見られるかも知れません。以上見てきたような絵暦期での収穫が、もっともすぐれた成果として報告された作品に、巨川が私的な摺り物として春信に描かせた「坐鋪八景」のシリーズがあります。

絵暦期の成果「坐鋪八景」

絵暦期の、というより春信生涯の代表作として、「坐鋪八景」のシリーズはあまりに名高いです。このシリーズは、後に商品として浮世絵の版元から売り出された際、最低二種類の異版を生んでいますが、当初は、巨川が交友の間に配布するため春信に作画を委ねた、私的な摺り物であった。この初版には画面に春信の署名がなく、かわりに注文主の名を記す「巨川エ」の落款があります。

「坐鋪八景」という主題は、いうまでもなく、漢画方面の伝統的な画題である「浦湘八景」を、日常卑近な生活の場に見立てたもので、各図の画題は以下のように対応しています。

山市晴嵐洞庭秋月漁村夕照扁の晴嵐鏡台の秋月行燈の夕照遠浦帰帆手拭掛の帰帆煙寺晩鐘-時計の晩鐘江天暮雪塗桶の暮雪川自古典を今にうつし、幽逡の景観を卑近な日常風俗に代えたこの秀逸な見立は、すでに四十年以上も前に鯛屋貞柳によって発表されており、巨身の着想にかかるものではありませんでした。俳諧師の評価にかかわる見立の功を、先人からそのまま借用していることはやや意外ですが、ともかく、巨川はこの意表をついた見立にひとしお興味をもち、春信にその絵画化を依頼したのでした。巨川の期待にこたえて春信も、見立の動機となった浦湘八景という山水の景観を顧慮することなく、貞柳の見立に即して、時計や琴や行灯といった器材に託し、優雅に洗練された日常生活の描写を果たしています。

室内を俯瞰的に描写するこのシリーズにあっては、柱や敷居、障子や襖、あるいは畳のへりや縁側、廊下などの建具や調度が、画面構成上の主要な役割を果たしています。それらは、垂直、水平の両軸とこれに交わる斜行線を生んで、あたかも設計士が図面を引くような、構築度の高い構図を保証しています。祐信画学習の成果がここに実っているわけですが、春信のすぐれた色彩感覚による調和のとれた色面の構成も見逃せません。幾度もの摺刷を経て画面の隅々にまで施された色面は、淡くおだやかな個有色がたがいに協和して、雅にもうららかな配色効果をあげています。

構図、配色の両面にわたってゆるぎない完成度を示すこれらの作品には、流麗な曲線で輪郭された女性が、各図二人あて登場しています。ところで、少し注意して観察しますと、この美人たちの姿態や動作には、どことなく落ちつかない、ぎこちなさが目立ちます。不合理で不自然なポーズをとるデ″サンの狂い、あるいはそれぞれの人物が相互に親しい呼応関係を結ばぬよそよそしい感情表現、これらの人物描写に露呈した未熟さは、画中に登場する人物のほとんどすべてが、他の作家の画中からの借り物であることに多く起因しています。

この場合に春信が種本として採用したのは、多く京都の浮世絵師西川祐信の絵本でした。そのI、二の例を挿図に示してくだくだしく指摘することはひかえますが、清満に借りた「扇の晴嵐」と今のところ原典不明の「台子の夜雨」を除き、他の六図の画中人物(あるいは時に背景の小道具にいたるまで)が、少なくとも一人は、祐信絵本にその原図をもつことを指摘できます。

「坐鋪八景」の連作は、有閑富裕の旗本巨川の私的な摺り物として制作された、絵暦期の代表的な傑作として評価が高いです。しかしその作画にあたった春信は、右に述べたように、主題を貞柳がした見立に借り、図柄を祐信や清満の作品から借用するという、他に頼るところのあまりに多い、いってみれば横着な作画態度をとっています。ことに頻繁な図柄の借用は露骨であり、その運用も、それ自体をとりあげれば、生硬な処理が目立つほどです。

個性的な画風で一世を風扉した春信が、このような作画方式をとったということは、意外の念を禁じ得ないでありましょう。しかし、すでに述べたように、見立絵は絵暦期以降に彼がとった基本的な主題操作であり、他作家からの図柄の借用にいたっては、紅摺絵期から最末期の絵本『青楼美人合』(明和七年六月刊)にいたるまで、ほぼ全作画期間にわたってみられる常套手段でした。

他の作家の作品からその一部でも無断で借用すれば、今日では剽窃の非難を覚悟しなければなりません。しかし近代以前には、そのようにみみっちい倫理の足かせはありませんでした。ある個人がオリジナルなものとして発表したものも、ただちに共有の財産として一般の表現語彙に登録され、以後は新たな表現を生む素材として活用されることになります。ただその場合も、先行作品に依拠する度合の頻度は個々の作家によって異なるのは当然で、春信の場合がことに顕著であったということです。彼の場合、図柄の借用、再生という操作に、主題面での見立と同じ感覚であたったふしが見うけられます。原図の表す意味とは別な表現効果を賦与する妙味は、春信の魅せられたやつしの”美学”に、まさしく添うものであったのでしょう。

絵暦作品では故事人物を当世風俗の美人にやつすだけの単純な見立絵が多く、その生活環境を充分に設定して、画中人物のそれなりの生命の息吹きを伝えるまでにいたりませんでした。この「坐鋪八景」になりますと、美しい女性たちは調和に満ちた背景にやわらかくつつまれ、虚構の小宇宙に微妙な情緒をただよわせるまでに進んでいます。また、図柄の借用にも臆するところなく徹底しており、構成原理の確立と多色配合の習熟は、春信の絵画表現の自由を大きく拡大させていました。もはや巨川ら好事家たちの手から離れ、浮世絵界というより広い活躍の場へ戻る時機でした。大小会の沈静とともに帰ったそこでの再出発は、版元の要請にこたえて、俳諧師たちと共同で制作した絵暦や摺り物の安直な商品化から始まったのでした。

錦絵草創のころ

「右(大小)之板行を書林共求メ、夫より錦絵を摺、大廻二相成候」(『仮寝の夢』)、あるいは「是等(大小)より思ひ付て鈴木春信、東錦絵といふ看板を所々の画草紙屋へかけさせて売出します。今の錦絵の祖なり」(『反古龍』)の記事にも見える通り、草創期の錦絵は、大小(絵暦)の版木を好事家の手から譲り受け、少しく改版しただけの再版物によってとりあえずスタートしたらしいです。その企画が浮世絵版元側の発意から生まれたものか、あるいは春信の主導権によったものか、これらの史料からだけではどちらとも分かりませんが、現在知られているところだけでもかなりの数の絵暦や摺り物が、別に商品用の再版物を生みのこしていることは事実です。

たとえば、巨川の摺り物「坐鋪八景」はまず無款の揃いが出版されましたが、現在リ″カー美術館に所蔵されるセ″トには幸い発売当初のたとうが付属しており、「座舗八けい あつまにしきゑ」と題する脇には、「鈴木春信画」の画家名とともに、版元「松鶴堂」の名も印刷されています。この「坐鋪八景」は相当の好評を博したらしく、別に「手拭掛の帰帆」と「塗桶の暮雪」はその他の二図とともに、「新板風流四季の花」と題し、三光堂讃岐屋藤兵衛」からも出版されています。同じ図が二軒の版元から出されている事実は興味深いです。さらに画面に「春信画」と記す第三版も出版されましたが、この時の版元については知ることができません。

そのほか本書にカラー図版としてかかげた作品に例をとれば、「水売り」は登光という好事家の明和二年の絵暦の再版、「お百度参り」が明和二年、「耳をそばだてて」が明和三年のそれぞれ絵暦の再版です。また逆に、「丑の時参り」や「雨乞い小町」、「雨」の絵暦も、それぞれ商品用に改版された錦絵が別につくられています。また、おそらくは小松屋百亀の作と思われるもので、渉鶏のための明和三年の絵暦「見立三酸」や豊子のための「玄宗皇帝双六遊びを見る図」、あるいは渉鶏のための摺り物「蜘蛛の糸」など、それぞれ絵暦や摺り物のしるし(大小月を示す文字や好事家の落款)を削った異版をもつところから、錦絵の改版は春信の作品だけに限られるものでもなかったらしいです。絵暦・摺り物の版権を俳諧師たちから争って譲り受け、手当たりしだいにその改版物を作成しようとした版元たちの狂奔ぶりを、ありありと想像することができます。

それにしても、すでに絵暦会で圧倒的な出来栄えを誇った春信のことであり、錦絵市場をほぼ独占するにいたったであろうことは疑いありません。目を奪う華麗な彩色版画は、それまでの紅摺絵を一瞬のうちにみすぼらしい旧式な版画として退けてしまい、紅摺絵時代の流行作家鳥居清満は、今や後進の春信の後塵を拝する破目に陥ったことは、先にあげた若き日の大田南畝の狂詩でも明らかな通りです。

春信という名は、漢語風に「シュンシン」と読めば春の訪れという意味になります。まさに不況の浮世絵界が回生の春を迎えて活況を呈することになるのは、春信によってもたらされた吾妻錦絵の版行に頼るものでした。

名工たちの支援

錦絵期にはいってから明和七年の六月に没するまで、春信が版画に絵本に春画に肉筆にと、その才筆を縦横に走らすことのできた期間は、わずか五年に満たなかったことになります。その短期間に発表した錦絵作品だけで、現在まで幸いに残った点数は八百点以上を数えます。おそらく、実際の制作数は千点をこえるものであったことでしょう。春信の版下絵を得なければ寧日ない、版元連の切なる要請にこたえた精力的な多作ぶりでした。

こうしたやや乱作に近い活躍の中で、内容の稀薄な、いわゆる駄作とよばれるような作品があまり目立たないのも、春信画の特色といえます。これには、見立という操作が、主題面で枯れることない豊かな泉を用意することもありましたし、他作家からの図柄の借用や自作における同一図様のくりかえしなど、容易に多作を可能とする春信特有の絵画作法があったことは無視できますまい。また、それと同時に注目しておきたいのは、優麗な版画表現を可能とする彫師・摺師らの春信の意を適切に汲んだ技術の提供です。

春信の明和二年の絵暦「夕立」には、図上に、「伯制エ」という俳諧師の款記のほか、「画工鈴木春信、彫工遠藤五緑、摺工湯本幸枝Lと、版画制作に共同してあたった画家、彫師、摺師の三者の名がひとしく並記されています。錦絵の美的表現に刻摺の工人の技術がいかに大きく作用するものであるかは、今さらいうまでもありますまい。絵暦制作という刻摺技術開発の場で、苦労を共にし、版画表現の可能性を種々試みた春信と技術者たちの信頼関係は、強く、太い紐帯でつながれていたに違いありません。「夕立」の彫師遠藤五緑は、先にかかげた「新板風流四季の花」の包紙に名をのせる「彫工遠藤松五良」と同じ人物であり、同じくそこに名を連ねる「摺工小川八五良」も明和三年の絵暦「菊」の制作に同じ遠藤五緑と参加するなど、絵暦以来春信の版画に深くかかわりあってきた摺師と考えられる(明和二年の絵暦「見立王子喬」に名をのせる「小川八調」はこの人であろう)。みずからの表現意図を適切に理解し、最大限の効果を発揮させてくれた彫師、摺師の支援こそ、錦絵期の春信の活躍を背後から支えた貴重な財産でした。絵暦期の春信画にしばしば名をとどめた関根桓影(「丑の時参り」、「見立琴高仙人」などを彫刻)や高橋蘆川(「お百度参りL、「見立伊勢物語L、「水売り」など)という名エたちは、どのような錦絵作品を担当したのか、今は春信の盛名にかくれ、彼らの妙技を作例をあげて指摘することはできません。

春信芸術の諸相

わずか五年ほどの錦絵期の春信を、その作風の推移にしたがって紹介することは容易でありません。ここでは、春U芸術の諸相に展望をくわえ、そこから汲み出される特質について、許された紙幅を費やすにとどめたいです。

錦絵期の春信作品のうちで、もっともユニークで質の高い分野は、古典和歌の歌意を見立てた抒情的な美人風俗画でしょう。

すでに紅摺絵時代にきわだって示された和歌絵への特殊な嗜好は、錦絵期にはいってふたたびあらわに示されるようになります。しかし、絵暦期を経過した今は、古歌の扱いもかつてのような直接的なものではありえませんでした。本文冒頭に記した「藤原敏行朝臣」をはじめ三十六歌仙を中心とする歌人の名を題した作品群や「風俗(流)四季爵仙」、「六玉川」などの名作をみても知られるように、古歌の歌意を作画の動機にふまえながら、原典の古代世界を当代にうつしかえ、今に生きる生活感情にそのまま通ずる風俗衣現を果たすようになったのです。神聖な古典を通俗の場に引きおろしながら、なお古典の内に込められた典雅な抒情を失うことなく保つ兇立絵は、春信の知的な批判桁神と、豊かに統御された詩的感情とによって、はじめてもたらされたものでした。こうした古歌の兄立絵は、和歌の字句を削りとられた再版の遺品をふくむものですから、質址ともに錦絵期の作品の中核をなすものでした。

古典和歌の抒情を発想の契機とした春信画は、当然のことながら、浪漫的詩情を濃厚にたたえる、虚構性の強いものとなりました。画中人物の洗練された風俗とともに浮世ばなれした場景が設定され、実人生の体臭を消した夢想の絵画世界であったといえましょう。春信が好んで扱った男女相愛の図は、他の浮此絵師が示したような肉欲の世界につながる描写と遠く距離をへだてるものであり、禁欲的とすら映るプラトニ″クな恋の讃歌にとどめられています。それはまた、家庭内の生活のたたずまいや行楽の外出風景など、庶民の日常に取材した作品においても一貫させられています。一点の汚れもとどめまいとする理想化された生活相は、現実の俗悪にむしろ倦み疲れた画家が切実に求めてやまない安息の境涯であったことでしょう。一方で、ほにまつわるいたいけな幼児を描き、遊戯にふける子供の姿を描きつづけた春信は、無垢の心にあこがれる、郷愁のおもい熱い詩人的感性を抱いた、稀有な浮世絵師でした。思えばすでに四十代の、当時でいう初老の年歯に足を踏み入れていた春信でした。

浄化の巧みをこらす仮構の風俗を描いた春信も、やはり浮世絵師の例にもれず、遊廓や水茶屋など蕩児の世界に題材を得た作品が少なくないこというまでもありません。吉原の名妓、あるいは笠森お仙、本柳屋お藤など当時評判の町娘など、突在の美人をモデルに描いた美人画は、江戸人の期待に充分に応えるものでした。しかし、そうした悪所の風俗や美人の肖像にも、肉感的な現実性が稀薄で、淡々とした描写が、画中欧界への耽溺をとどめてしまう気味が強いです。

そして最後に指摘しておきたいのは、遊楽の世界にも覚めた目を注いだ彼が、「縁先美人」のようにすぐれてヒューマンな作例を残していることです。宴席を逃がれて縁側に出た遊女が、歓楽のさなかにふとこみあげてきた哀情をおさえかね、痛々しく寂しげにたたずんでいる図です。別に、女街に手をひかれ故郷をはなれた幼少の悲しい思い出を、夢に見る遊女の図も描いています。これらの哀れな遊女の姿が、なぜか春U自身の心象風景を伝えるものと受けとられるのは、果たして私の感傷的な春信観によるものだけでしょうか。

浮世絵史上の掛け橋

春信の作品に、「芳月堂丹鳥斎奥村文角政信正筆」の画中落款がある掛幅を鑑賞している女の図があります。この図をあえて描いた春信の心には、自 1」の様式源流となるべき画家として政信を選択し、その美人画風への讃美と傾倒の情が川意されていたのでしょうか。詩的情趣に色濃く染められた仮構の世界に、優婉な人物を把捉して遊ばせる美人風俗画は、実に政信によって開花され、春信の手により豊かな結実をみたのでした。

こうして、政信以来の抒情的美人風俗画に一応の終止符をうった春信は、次代以降に高まってくる自然主義的な傾向にバトンを渡すという、様式史上の分水嶺ともなるべき位置を占めました。このことは、紅摺絵期から錦絵期へという、版画表現の技術的な側面からも画期となる時期に際会し、その転回に中心的な役割を果たしたことともあわせ、春信を浮世絵史の前期と後期をつなぐ掛け橋的な存在とみなすことを許すものであろう。

驀信の強烈な個性は、明和年間の浮世絵界を春信画風一色に塗りつぶした観がありました。その余波は、没後もなおつづき、鈴木春重(のちの司馬江漢)や駒井美信など亜流画家はもとより、安永年間の美人画界をリードした礒田湖竜斎などにおいても同様、春信の影響の磁力からなかなかに抜け出すことができませんでした。

湖竜斎は、小川町土崖家の浪人と伝える武家出身の浮世絵師で、本名礒田正勝、通称を庄兵衛といいました。西村重長の門人と伝えるが明らかではなく、春信とは友人関係にあったといいます。その春信全盛期に浮世絵師となり、「春広」の両名で、春信風に忠実な版画作品を発衣します。やがて春信の没後湖竜斎と改名した彼は、安永年間も半ば近いころにようやく自己の作風を確立、その記念碑的な作品として、「雛形若菜の初模様」というシリーズを世に問うことになります。

安永五年ごろから天明二年ごろまでにわたって制作されたこの連作は、吉原の遊女をモデルに名入りで描いた美人画ですが、実際は表題にも示されるように、妓新のトアフモードを伝える衣裳雛形といった性格をもつものでした。そのような主題の要請から、人物をとりまく情緒的空間はいきおい無視されることとなり、春信画に濃密な抒情性がここに払拭される機会を得たわけです。総計九十点を超える湖竜斎最大のシリーズ「雛形若菜の初模様」は、浮世絵美人画を、強力な春信の磁場から解放させる契機となり、その判式として採川された大判は、従来の中判に代わって以後錦絵の標準判式ともなるのです。

湖竜斎はまた、すぐれた柱絵作家として、浮世絵史上にその足跡をとどめています。横に狭く、天地に長く伸びた柱絵の画面は、極度に竪長の特殊なサイズをとるものであり、おのずと画面構成に特別の工夫が必要とされます。湖竜斎の柱絵はいずれも、こうした課題を無理なく解決するばかりか、かえって新鮮で変化に富む絵画世界の開拓に応川しています。

しかし、湖竜斎の果たした役割を実質以上に過大に評価することは、つつしまなければなりますまい。その功績は、後につづく偉大な佃性のひ場をたのみ、春信色を打ち消して新たな活躍の場を準備したことにとどまりましょう。

春信様式からの離脱という苫闘に疲れたわけでもないでしょうが、晩年の湖竜斎は、肉筆画に専心して版画方面の仕事から足を洗っています。画家として名誉の「法橋」位を得ることができたのも、肉筆画の手腕によるものであろう。

人形のような無表情を守り、非現実の仮構の世界に閉じ込められていた春信画の美人たちが、明るく開けた現実の風景の中に解放され、のびのびと健康な姿態を活動させるようになるには、天明年間にはいって以降の鳥居清長の健筆をまたなければなりませんでした。桜咲く野辺にあたたかな春の陽を浴び、あるいは初夏の川風に扶をひるがえしてそぞろ歩む長身の女性たちが、大判の、しかも二枚続、三枚続と拡大された画面のなかに、さっそうと群像をなしてとらえられるようになるのです。

隅田川の川岸や品川の海浜など、江戸人に親しい風景を見はるかす限りにとらえ、その背景のなかに均整のとれた立姿の美人たちを悠揚と配置する清長の美人画風は、天明年間の江戸の馳蕩とした市民生活の息吹きをじかに伝えてくれるような楽天的な明るさがあります。春信から清長への展開は、意想に遊ぶ抒情美の謳歌から、現実肯定の精神に根ざした理想美の追求へと、浮世絵美人画の方向を大きく転換するものであった、次代の寛政期に活躍する喜多川歌麿、鳥文斎栄之ら美人画の巨匠たちも、このような清長の世界を受けつぎ、展開させた、同一線上の存在であり、春信とはさらに遠く距離をへだてていくのでした。